大地の成り立ちが讃岐うどんを作った!

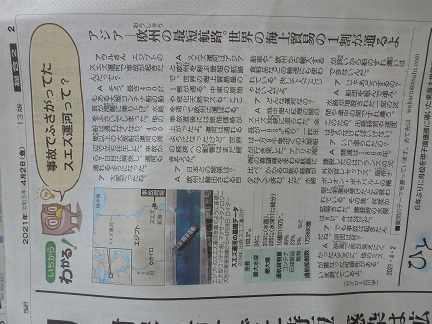

朝日新聞(2021年12月20日)に、「讃岐うどん 中央構造線が生みの親」という記事が載せられました。

その記事の主張はこうです。

讃岐うどんは、中央構造線を始めとした大地の成り立ちがもたらしたものだ!!

- 「讃岐うどん 中央構造線が生みの親」

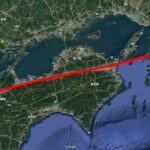

- グーグル・マップに中央構造線を入れたもの

- 讃岐平野と山脈を遮ったライン

中央構造線とは?

「糸魚川ー静岡構造線」「フォッサマグナ」などの言葉を聞いたことがありますか。

| 糸魚川ー静岡構造線 | 新潟県の糸魚川と静岡県の安倍川を結んだ断層のライン |

|---|---|

| 直江津ー平塚線 | もう一方の断層ライン |

| フォッサマグナ | 上記2本のラインに挟まれた部分(面)をフォッサマグナといい、「大地溝帯」と訳し、大きな地質上の溝という意味。この周辺で、新たにマグマが噴出し、火山が形成されていったと考えられている。 |

| 中央構造線 | 東は茨木県から信州を通り、渥美半島から志摩半島へ、そして和歌山を通過して、徳島ー佐多岬ー阿蘇・天草へとつながら断層ライン |

多分、中学・高校の理科で聞いた言葉かと思いますが、上の4つの重要語句は似ているようで、全然違いますので、ここはよく理解しておく必要があるかと思います。

今回取り上げる「中央構造線」が徳島県と香川県の境界と通っていて、これがうどんが盛んな理由になっているということなのです。

一体、どういうことでしょうか。それを紐解いていきましょう。

ポイントは讃岐山脈である!

ここ瀬戸内海に面している香川県は、もともと雨が少ない地帯でした。ですから、水不足を補うために、溜池が多くつくられました。社会科で学ばれたのではないでしょうか。

少雨ということで、米作りは厳しくなりますね。ももともは吉野川が流れていたようなのですね。しかし、それが讃岐山脈の隆起で、川の流れが遮断され、香川県川には流れなくなったということです。

この隆起を促したのが、中央構造線だったというのですね。つまり、地震を伴う断層の存在です。

最後に、塩と出汁!

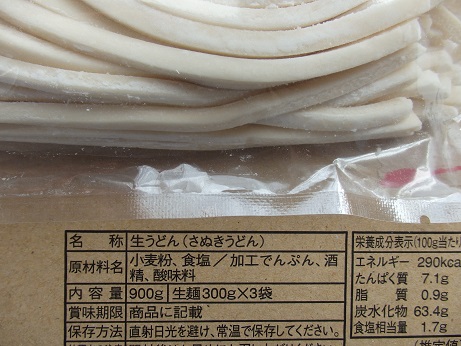

水が当てにならないということで、香川県では裏作として、小麦を作っていたわけです。小麦がとれると、自然、うどんがつくられます。香川のうどんは「腰」があることで有名なのですが、この「腰」を強くするのが、塩らしいです。

この塩、実は香川県沿岸の塩田でとれるようで、この塩を使ってつくられているようです。

讃岐うどんで使われる塩のとれる島

讃岐うどんで使われる塩のとれる島そして、最後に出汁ですが、これは左の地図の赤いところ、伊吹島周辺でとれるイワシが原料だそうです。

そう、この島自体が中央構造線のなせる技でつくられた島だそうですよ。

サヌカイトも影響!

「サヌカイト」という石をご存知でしょうか。

磨製石器用にも使われていた石なのですが、これも過去の火山活動でできたものらしいです。これまた、中央構造線でしょうかね。

今では、このサヌカイトを使った木琴もつくられていて、著名な演奏家もいらっしゃいます。

香川県でうどんを作ったのは中央構造線だった!!